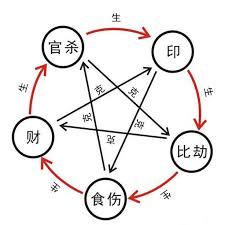

八字十神

在 四柱八字 命盘中,以 日干 代表命主本人,周围的干支和日干的关系有十种状态,用 十神 来表示

- 印枭 。。

| 十神 | 关系 | 正偏 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 财星 | 我克者为财 | - 异性者为 正财(财) - 同性者为 偏财(才) |

|

| 官杀 | 克我者为官杀 | - 异性者为 正官(官) - 同性者为 偏官(七杀、杀) |

|

| 印枭 | 生我者为印枭 | - 异性者为 正印(印) - 同性者为 偏印(枭) |

|

| 比劫 | 同我者为比劫 | - 异性者为 劫财(劫) - 同性者为 比肩(比) |

|

| 食伤 | 我生者为食伤 | - 异性者为 伤官(伤) - 同性者为 食神(食) |

十神类象

| 十神 | 优点 | 缺点 | 其他 |

|---|---|---|---|

| 比肩 | 自信 | 坚持己见,不听劝 | 比肩多容易合伙做事,帮身抗杀(杀克比肩)克财(比肩克财)助食伤(比劫生食伤) |

| 劫财 | 勇猛 | 粗暴自负;容易狂 | 劫财多,容易破财 |

| 正印 | 优雅仁慈 | 依赖心,不爱动,懒 | 正印多,容易懒,得母亲偏爱,生我泄官杀克食伤 |

| 偏印(枭) | 思维细腻 | 内向多疑 | |

| 食神 | 口才好,想法多 | 空想幻想纠结 | 泄我生财克官杀 |

| 伤官 | 聪明,悟性高,创造力强 | 桀骜不驯,高冷,挑剔 | |

| 正官 | 正直保守,秉公尚义 | 胆小怕事,过于谨慎 | 官主贵,有情(自律)约束。引财生印制劫 |

| 偏官(杀,七杀) | 坚决果断,天生王者 | 个性偏激,招惹小人 | 杀主祸,事业名气权力,耗财生印功身制劫 |

| 正财 | 精打细算,勤俭持家 | 因小失大,不大气 | 财不大,稳定。生官杀,克印枭,泄伤食,坏印 |

| 偏财 | 慷慨豪爽,不拘小节 | 虚荣心强,炫富,花心 | 财大,不固定,众人财 |

偏财

- 通常比较大

- 不固定,三年不开张,开张吃三年

- 众人财,如开公司,做生意,营销等

- 喜欢炫、表面有钱,别人觉得有钱

- 偏财旺,机会多,身边老板有钱人可能多

正财

- 财不大但是可能很稳定,月月有,年年有,具体上线看实际情况

- 至于小不小取决于是否有食伤生助; 正财星是否有根,正财星的力量

- 正财正印正官透出,是典型的公务员、国企编制、大公司等